Профессор Ранчин рассказал о заказе на «красного Т

олстого» в СССР

9 сентября исполнилось 195 лет со дня рождения Льва Толстого, но в нашей стране интерес к великому классику …

Источник: –MK.RU

9 сентября исполнилось 195 лет со дня рождения Льва Толстого, но в нашей стране интерес к великому классику не возникает только в связи с юбилеями. Поэтому сегодняшняя беседа с литературным критиком, историком, профессором филфака МГУ Андреем Ранчиным стала продолжением прошлогодней публикации о документальной основе и эстетике войны и мира в главном произведении «яснополянского отшельника». На этот раз корреспондент «МК» решил выяснить, почему жанр романа вообще так важен для русской литературы и почему роман-эпопею до Толстого никому создать в России не удавалось.

— Андрей Михайлович, помните, Набоков в одной из лекций показал слушателям масштаб Льва Николаевича, включая в темной аудитории лампы. Сначала зажег одну — мол, это Пушкин, потом вторую — Гоголь, а затем отцепил «глухую» штору, чтобы помещение резко залило светом, и победоносно прогремел с кафедры: «А это Толстой!» За какие заслуги такие почести? — Лев Толстой отличается от других писателей тем, что создавал произведения, будто до него ничего не было, словно с чистого листа. Это была литература, сохраняющая аромат самой жизни. Условности, этакой литературности у него практически нет. А что есть? Непосредственность, живость восприятия природы, человеческих переживаний, искусства. В молодости он восхищался французским философом и писателем Жан-Жаком Руссо, носил его потрет словно иконку. Толстому была близка мысль Руссо о естественности, природной простоте, свойственной дикарю, человеку нецивилизации, о его абсолютном превосходстве над цивилизацией с ее стереотипами. Понятно, что Толстой был обязан многим предшественникам в русской и зарубежной литературе, тому же Руссо, Стендалю. Он никогда не отрицал значения для него прозы Пушкина с ее удивительной иерархией вещей, с ясностью и простотой фразы и с минимальной мерой литературности. Но традиция полностью растворена в его собственных текстах, она не столь явна и очевидна, как у Тургенева или Достоевского. — А что не так с романом, почему он нашим классикам не давался? Сначала наши литераторы довольствовались «романами в письмах». Пушкин — основоположник современного русского языка — смог написать только роман в стихах. А Гоголь, как бы робея перед этим жанром, вполне себе роман «Мертвые души» назвал поэмой? — Это серьезная проблема. Русский социально-психологический и философский роман появился значительно позже, чем западноевропейский. Первый русский роман, соотносимый с современными ему иностранными образцами, написал в стихах Пушкин. Лермонтов работал с циклом повестей, превращая его в роман благодаря общему главному герою, в то время как во Франции, Англии и Германии существовала богатая романная традиция. — То есть Россия до Льва Толстого в этом плане отставала? — Это отставание легко объяснить. Западноевропейские романисты создали определенные устойчивые разновидности: роман воспитания, авантюрный, исторический роман. Русским писателям ничего не оставалось, как подражать им, но этот путь не был плодотворным, нужно было искать собственный. Кроме того, европейский роман — и об этом пишет знаменитый филолог Юрий Лотман — ориентировался на модель сказки, где герой делает карьеру, добивается успеха, получает чины, деньги, благосклонность женщин, как Эжен де Растиньяк у Бальзака. То есть это была история внешних изменений, в то время как в русской литературе было ожидание произведения, построенного по модели мифа. Герой мифа не ищет внешнего, а стремится изменить себя внутренне и через это преображение — мир вокруг. Как видим, это то, что называют «русским вопросом». Русский роман начинает развиваться только тогда, когда стало понятно, какая социальная и психологическая проблематика может стать его основой. Нужны были Тургенев, Гончаров. И Лев Николаевич. — Правильно ли я понимаю, что Толстой — первый настоящий русский романист? — В строгом смысле «Капитанская дочка» Пушкина — это вполне роман, просто небольшой по объему. Первопроходцем был Александр Сергеевич, хотя до него были Лажечников и Загоскин. Но они творили по образцу, условно говоря, произведений Вальтера Скотта. А принципиально новое создал Толстой. — Вы говорите о «Войне и мире»? — Да. Когда он только приступал к работе, подбирал заглавие, был такой вариант: «Все хорошо, что хорошо кончается». Задумывался семейный роман. Но ранее он пытался опробовать себя в прозе, трансформировать традиционные модели. Толстой создал роман «Семейное счастие» о трудностях взаимопонимания между молодыми мужем и женой. Если обычно свадьба была развязкой, то Толстой делает ее завязкой, а предметом изображения становятся супружеские дрязги, которые прежде вообще не могли стать основой сюжета. Были еще «Казаки». Не роман, повесть — но в ней автор переосмысляет привычную романтическую модель, характерную для поэм о Кавказе, где одинокий герой приобщается к миру естественных людей (горцев).

Андрей Ранчин. Фото: Денис Рыл

ов — И все же почему роман о войне с Наполеоном стал революционным текстом? — Потому что Толстой о

тказался от единой сюжетной линии, у него их несколько, причем связь между линиями объясняется родством или дружбой между героями. (Андрей Бо

лконский и Пьер Безухов — приятели и так далее.) Произведение впервые строится не по принципу чисто событийной соотнесенности, а по смысловой похожести или непохожести отдельных элементов. В центре всего — история трех семей: Болконские, Ростовы и Курагины, семей разных и непохожих. Однако Толстой о

бращается к историческому материалу, и частная жизнь оказывается вписанной в полотно большой истории. При этом частное и большая история одинаково значимы. Именно это характеризует роман-эпопею, которая не является романом в привычном понимании и стихотворной эпопеей в духе «Илиады» Гомера. В ситуации сплетения малого и великого значимыми оказываются не столько фабула, не перипетии, не неожиданные повороты — ничего такого в «Войне и мире» нет, как и авантюрного начала либо сюжетного напряжения. Зато персонажи второстепенные и даже эпизодические оказываются чрезвычайно ценными, потому что за ними стоит целый пласт жизни. Тот же Платон Ка

ратаев — он фигурирует лишь в нескольких главах. Или мужик-партизан Тихон Щербатый: появился и исчез. Между тем он представительствует за весь русский народ, встретивший с вилами французов. — Современники сразу поняли, что перед ними — великая книга об Отечественной войне 1812 года? — Надо сказать, что они оценили роман недостаточно высоко. Толстой отмечал, что его книга ни на что не похожа, замечая при этом, что все значительное в русской литературе выламывается из привычных рамок. В качестве примера он приводил «Мертвые души» Гоголя — поэму в прозе и «Записки из мертвого дома» Достоевского, балансирующие на грани беллетристики и очерка. — Можно уже дать четкий ответ, как правильно «переводить» с дореформенного русского второе слово в названии? «Мир» — это общество/окружающий мир или отсутствие войны? — В заглавии первой части романа, публиковавшейся в журнале «Русский вестник», в заглавии стояло «1805 год». Но Толстой в

ыбрал название «Война и мiр» в значении «война» и «противоположность войне» — и одновременно «Война» и «общество», потому что «мiр» в написании «и с точечкой» означало именно это. Хотя написание «мiр» встречается только в одной из рукописей, во всех остальных местах была почти привычная нам орфография: «Война и миръ». Но второе значение всегда учитывалось. — Насколько Лев Никол

аевич «выехал» — простите за это резкое современное словечко — на теме войны? Если задать поисковым системам вопрос, какие в русской литературе были романы-эпопеи, ответ будет: «Задонщина» конца XIV — начала XV века о победе над татаро-монголами в Куликовской битве. И «Война и мир» о разгроме и изгнании из России французских полчищ. Война — это единственное тематическое «топливо» для романа-эпопеи? — «Задонщина» никакого отношения к романам-эпопеям не имеет. Понятно, что можно обсуждать «Сагу о Форсайтах» Голсуорси или «Будденброки» Томаса Ма

нна, которые можно определить как семейные саги, поскольку там материал не ограничен во времени, но зажат в пространстве одной семьи. Но у Мартена дю Гара в романе-потоке «Семья Тибо» война выступает фоном. У Шолохова в «Тихом Доне» основа — однозначно война, сначала Первая мировая, затем Гражданская. «Жизнь и судьба» Василия Г

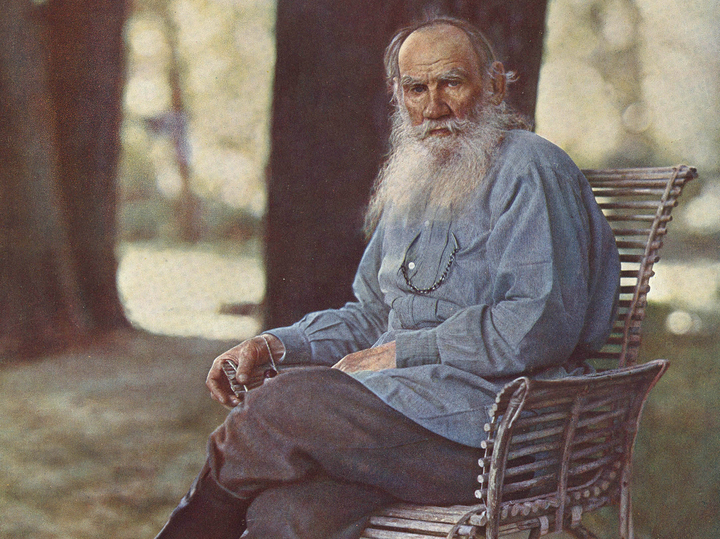

россмана зиждется на событиях Великой Отечественной, в первую очередь на событиях Сталинградской битвы. То

стой в Ясной Поляне. Фото: ru.wikipedia.org То есть война — это обязательный ингредиент, так как в романе-эпопее недостаточно показать героя на фоне масштабной истории, нужна борьба с внешним врагом или внутренняя кровавая междоусобица как выражение кризиса, через который проходят человек и народ. Соглашусь, что военный материал придал «Войне и миру» известность, спровоцировал интерес, но вместе с тем именно он вызвал резкую неприязнь у части читателей. Представители старшего поколения, как, скажем, Петр Вязе

мский, участник войны, присутствовавший при Бородинском сражении, назвал роман воплощением нигилизма, а точнее, «нетовщиной» (русский аналог лексемы «нигилизм»). Для сверстника Вяземског

о Авраама Норова книга была очернением войны, издевательством над ней. Конечно, Кутузов Толстым и

зображен с симпатией, но с чем она связана? С тем, что он пассивен и ничего на самом деле не делает, как мудрец, понимающий, что события идут должным образом и не следует радикально пытаться изменить ход истории. Изображение генерала Ермолова и других военачальников очень многим также не нравилось. И если у Пушкина в «Полтаве» есть восхищение красотой битвы: Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон. У Лермонтова мы видим картины почти как в одах VIII века: Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Описание величия сражения при Ватерлоо есть у Гюго в «Отверженных», но Толстой,

принимая войну 1812 года как оборонительную, лишает ее устоявшейся со времен Гомера героики. В этом была несомненная новизна. При этом роман — кристалл, его можно поворачивать разными сторонами и видеть разное. Хотя современникам, повторюсь, он показался странным произведением, циклопическим. — Отсюда шутка о том, что мальчики в «Войне и мире» читают войну, а любовь пропускают, а девочки — наоборот? — Да, одних привлекали любовные линии, пленительный образ Наташи Ростовой. Других — батальные сцены, переживания человека на войне. Каждый находил свое. — Сложилось представление, что Лев Толст

ой — такой себе последовательный пацифист и оппозиционер. А между тем часть его жизни пришлась на правление Александра III, прозванного миротворцем за то, что он не начал ни одной внешней военной кампании. Когда мы говорим, что Толстой «

был против», то он был против конкретного правителя или типа власти — или против всего современного ему уклада жизни? — Скорее он был оппозиционером всему, выступал против устоявшихся порядков в самых разных сферах. Для совсем еще молодого Толстого

характерна оппозиционность в духе дворянской фронды. Это есть и в дневниках, в некоторых его мыслях о проекте российской Конституции. Эта позиция напоминала взгляды позднего Пушкина: старое, родовое дворянство как некий противовес абсолютизму, самодержавию. То есть это не борьба с царской властью, не революционная позиция ни в коей мере. И если и оппозиция, то справа, а не слева. «Пацифистом» он тоже не был. Но в «Анне Каре

ниной» высказал идею, вызвавшую неприятие издателя, отказавшегося печатать в журнальном варианте эпилог. Толстой утверждал, что допустима война по приказанию правительства, но неприемлемо добровольчество. В то время русское общество было очень сильно воодушевлено идеей помощи братьям-славянам — сербам и болгарам, угнетаемым турками, а писатель на последних страницах романа изобразил добровольцев, отправляющихся на Балканы, в весьма неприглядном виде. Пацифизм возник на определенной стадии развития воззрений классика. Хотя уже в «Севастопольских рассказах», в «Набеге» и «Рубке леса» (о боевых действиях на Кавказе) встречаются его отдельные признаки. Ясная

Поляна. Фото: ru.wikipedia.org — Лев Толст

ой оказался «своим» в СССР: в какую бы страну ни приходил Советский Союз, он приносил технологии строительства АЭС и ГЭС, развитие тяжелой металлургии, автомат Калашникова, улыбающегося из космоса Гагарина, памятники Пушкину и «яснополянскому затворнику». — Что касается «советского Толстого»

, то ключевую роль сыграла статья Ленина «Лев Толст

ой как зеркало русской революции». В ней акцентировалось внимание на критике самодержавия, на критике имперской государственности и собственно социально-политического строя Российской империи. И действительно, таковая критика у него есть — достаточно вспомнить роман «Воскресение». Там же мы находим образы революционеров: не разделяя их взглядов, писатель изображает их как людей идеи, страдальцев и мучеников. Что еще существенно, так это стремление к «большим формам», характерное для советской культуры. Начиная с конца 20-х, в 30-е годы существовал заказ на «красного Толстого»

и ожидание его появления. Молодой советской власти нужен был свой роман-эпопея, но на новом материале — и Толстой с

тал образцом и мерилом грандиозности. «Тихий Дон» Шолохова — самый известный опыт такого рода, но так или иначе разные писатели искали себя в данном жанре. Подражали Льву Нико

лаевичу, даже когда не замахивались на эпопеи, а создавали всего лишь повести и обычные романы, многие советские прозаики, скажем, Фадеев. В «Разгроме» характер психологизма взят им у Толстого.

Упрочению статуса Льва Толс

того способствовала и Великая Отечественная. Толстой, учитывая его отношение к войне, не был целиком подходящим, но фрагменты «Войны и мира» перепечатывались для широкого народного чтения и производили ожидаемый эффект. Постепенно в советской культуре сформировалась установка на преемственность по отношению к классике прошлого. По этой причине Пушкин и Толстой о

казались столь востребованы, но только Пушкин не создал «Войны и мира» и о нем не писал Ленин ничего подобного. Кроме всего прочего, Толстого

ценили в мире. Его творчество можно было использовать в качестве элемента «мягкой силы», культурной пропаганды и влияния.