Вдова писателя Трифонова рассказала о семье и книге про Аллилуеву

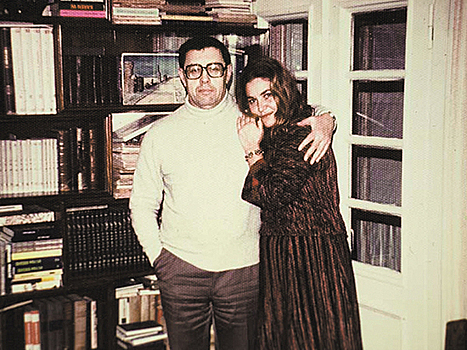

Она из тех редких женщин, чья красота, словно подсвечиваемая изнутри, не тускнеет с годами, а проступает новыми осенними красками. Тот же гордый профиль, те же тяжелые волосы, та же открытость в глазах. В ее квартире все дышит памятью ее мужа, знаменитого писателя Юрия Трифонова: и книги, и фотографии, и рисунки. Здесь он читал жене вслух свеженаписанные страницы новых романов, отсюда ушел навсегда. Накануне своего юбилея Ольга Трифонова рассказывает о призраках сталинского времени, о запретной любви и о том, почему она чувствует в себе Украину. — У меня два дня рождения. Отец очень был недоволен, что в семье опять родилась девочка — он хотел мальчика, — и придумал для меня революционное имя Трибуна. Мама рыдала десять дней, вымаливая согласие на то, чтобы назвать меня Ольгой. В результате они пропустили сроки регистрации и, чтобы не платить штраф, перенесли мой день рождения на 10 дней. — Ваша девичья фамилия Мирошниченко. Вы украинка? — Да, мои родители оба были украинцами. Несколько лет назад, еще до того, как отношения между Россией и Украиной стали враждебными, я приобрела маленькую усадебку в поселке Шишаки под Полтавой. Открыли это место Лунгины, и вокруг, как это часто бывает, образовалось комьюнити. Помню, как я вышла в Полтаве на перрон и у меня сжалось сердце от счастья. Это были запахи моего детства. Я ездила туда как домой. У меня были замечательные соседи, которые стучались в окно со словами: «Романовна, вот тебе кабачки!». Однажды ко мне приехал корреспондент из Киева, поклонник Юрия Трифонова, чтобы взять у меня интервью. Я совершенно искренне сказала, что чувствую в себе Украину. Видимо, фраза разошлась по Интернету. — И потом аукнулась? — Однажды в ресторане ЦДЛ у меня произошел крайне неприятный инцидент с Прохановым, который при жизни Юрия Валентиновича раболепствовал перед ним, а после смерти стал его поносить. За столиком с Прохановым сидел его приятель Холмогоров. Он написал буквально следующее: «Я набрал «вдова Трифонова» в поиске, и первой же ссылкой выпало «я чувствую в себе Украину». Больше вопросов не возникало». Именно так, ни больше ни меньше. — Наклеил ярлык, в общем. Но вы же не перестали чувствовать в себе Украину? — Конечно, нет, но в Шишаки больше не езжу, потому что и там все не так, как прежде. Людям так промыли мозги, что они изменились, даже мои милые соседи с кабачками стали совсем другими людьми. Это страшно и горько… — Ольга Романовна, вы ведь из семьи репрессированного, как и Юрий Валентинович. — Мой папа был человек твердых взглядов, бывший черноморский матрос и член Центрофлота, который в отличие от очень революционного Центробалта являлся очень анархистским. Отца репрессировали, и он отсидел в мордовских лагерях до самой смерти Сталина. Мама была заслуженной учительницей. После ареста мужа она пришла в школу заплаканная. Директор увидела ее лицо, вызвала к себе и спросила, что случилось. Мама честно призналась: «У меня арестовали мужа». В то время автоматом полагалось ее уволить. Но директор сказала: «А теперь тебе надо работать за двоих!» И мама работала в две смены. Вижу, будто это было вчера: ночь, настольная лампа, мама проверяет тетради и напевает. Я удивлялась: «Почему ты поешь?» — «Чтобы не сойти с ума». Мама часто пела. Она мечтала стать певицей, но отец говорил: «Только женщины легкого поведения, накрасив губы, поют перед всеми!» — Мама дождалась вашего отца? — Да, хотя мне кажется, что она не была с ним счастлива, и в ее жизни появился человек, который очень ее любил, но она считала, что нельзя предавать мужа. Лучший роман о том времени — это «Время и место» Юрия Трифонова, потому что в книге показано, как нашему народу удалось перемолоть и войну, и репрессии. Люди подставляли плечо друг другу. — Вы, как директор музея «Дом на набережной» (ныне входит в состав Государственного музея истории ГУЛАГа), в котором работаете уже 20 лет, знаете, как трагически сложились судьбы большинства жителей дома. Это была советская элита… — Да, здесь жили выдающиеся люди. И Тухачевский, и Бухарин. Сейчас идет акция «Последний адрес» в память о людях, которых забрали из этого дома. Это примерно 800 человек — люди и тени. Все они исчезли перед началом войны. Список, конечно, неполный, потому что о некоторых мы ничего не знаем, так как пропала вся семья и просто некому было сказать. Уже подготовлено 11 табличек с фамилиями тех, кто был арестован и никогда не вернулся домой. Мне хотелось начать с тех, о ком говорили «лес рубят — щепки летят». Был такой красный командир Георгий Петрович Душечкин. Он жил с семьей в квартире 422. Его арестовали, когда он находился в командировке в Хабаровске, привезли в Москву, судили и приговорили к высшей мере наказания. Потом забрали его жену, ей дали 9 лет Карлага и 9 лет поражения в правах. Сейчас мы готовим тематический вечер «Женщины ГУЛАГа». В то время была статья о недонесении, по которой арестовывали жен «врагов народа». Из нашего дома многие пошли в лагерь, потому что не донесли на своих мужей и не отказались от них. — В последние годы идет мощная реабилитация Сталина. Но москвичи, чьи родители были убиты в годы Большого террора, требуют принять закон о запрете прославления Сталина. — Знаю об этой инициативе. Перед входом в наш музей в коридоре я разложила подписные листы, которые нам приносит человек из семьи репрессированных. Сначала подписи шли очень туго. Как правило, без адреса, иногда номер телефона. Первым отчетливо написал адрес человек из провинции, и понеслось. Однажды заходит такой умный мальчик — типичный отличник. Читает и не подписывает. Спрашиваю, кто он. Оказалось, аспирант МГУ. Интересуюсь: «Вы не согласны?» — «Просто не хочу!» Я не сдерживаюсь: «Смотрите, как Сталин своего добился: даже в третьем поколении люди боятся!». Я, конечно, не имела права это говорить. Ушла в кабинет. Стучится: «Я подписал. Стало стыдно…» — Ольга Романовна, а в музее появляются новые экспонаты? — Увы, мы не можем ничего брать, потому что некуда поставить, хотя я в этом смысле безумно хищная. Недавно предлагали шкафы того времени, я просто с ума сходила. Но у нас две комнаты, в общей сложности 60 метров — бывшая квартира начальника охраны подъезда. А посетителей много. Из домашнего музея доросли до мирового уровня. К нам приходит все больше людей, интересующихся историей нашей страны, а главное, все больше молодежи. Вот и выходит, что мы, работники музеев, по сути, первые свидетели очень важных сдвигов, происходящих в сознании современников. ■ ■ ■ — Ваш тайный роман с Юрием Трифоновым продолжался семь лет. Вы оба были несвободны. Ваш муж ни о чем не подозревал? — Конечно, он догадывался. Все было как у Блока, помните? «Зимний ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свиданье с любовником. Я один. Я прощу. Я молчу». Мой муж очень не хотел, чтобы я обозначала нашу ситуацию, потому что это означало бы мой уход. Так все и вышло. — За эти долгие семь лет бывали ситуации, когда какие-то общие знакомые видели вас вместе? — Мы часто бывали в ресторане гостиницы «Советская», обычно в обеденное время, как классические тайные любовники. И я сохраняю огромную благодарность двум людям, с которыми мы там случайно пересеклись. Если бы они кому-нибудь об этом рассказали, у нас, наверное, все бы рухнуло. Но они нас никому не выдали. Это Юлиан Семенов, который всегда был моим защитником. Помню, как он подъехал к нашему дому в дачном поселке на серебристом «Мерседесе». Мой сын Валентин смотрел на него, как на солнце, прикрыв глаза ладонью. И в том же ресторане мы как-то встретили писателя Леонида Лиходеева — тоже без последствий. — Кто первым ушел из семьи — вы или Юрий Трифонов? — Юрий Валентинович! (Улыбается.) Мы были как двое на качелях: то я не могла решиться, то он, и все это не совпадало по фазе, поэтому так долго тянулось. А потом был эпизод, который многому меня научил на всю дальнейшую нашу жизнь, к сожалению, короткую. Юрий Валентинович уходил работать в свою квартиру. Я была там, когда зазвонил телефон, и я услышала нервный женский голос. И видимо, на вопрос «когда ты придешь?» он совершенно спокойно сказал: «А я никогда не приду». Даже у меня упало сердце, и потом я всегда держала себя в руках, потому что видела, что за этой внешней мягкостью и беспредельной податливостью — его гоняли в прачечную, по магазинам, он ходил в рваной болгарской дубленке, — чувствовалась черта, переступать которую было нельзя. — А как у вас все решилось, помните? — Конечно. Это было в марте 1976 года, когда он закончил роман «Старик», который завис в цензуре. До этого все удачно складывалось: и «Дом на набережной» напечатали, и «Долгое прощание», и «Другую жизнь». Юрий Валентинович понимал: если «стоп», то уже все — впереди стена. Вида не подавал, но очень нервничал. Было глухое молчание. Потом позвонил мудрый Баруздин, главный редактор журнала «Дружба народов»: «Завтра Фомичев (это был главный цензор) обещал дать ответ». А мне надо было уходить домой. Я дошла уже до остановки троллейбуса. Моросил то ли дождь, то ли мокрый снег, и я вдруг подумала: что я делаю? Такая страшная ночь у Юры впереди, а он один. И я вернулась. — Как в писательской среде восприняли ваш брак? — Реакция была плохая, но не потому, что известный писатель разошелся с женой. В этом кругу разводы считались обычным явлением. Завидовали нам обоим: мне — женщины, ему — мужчины. Юрий Валентинович был в зените славы, а тут еще новая жена на 13 лет моложе. Звонили по телефону, говорили гадости. Кто-то искренне жалел моего мужа, который был уже сильно немолод. Я ведь долго бегала на ту квартиру, приносила продукты. Мы с моим мужем, Георгием Сергеевичем Березко, не расстались, я участвовала в его жизни. Иногда он звонил, но, если подходил Юрий Валентинович, бросал трубку. — Но ему это было, наверное, неприятно? — Юрий поначалу ревновал к нему. Мог позволить себе колкости. Когда я сказала, что надо выкупить подписные издания, он бросил: «Я же был у вас, библиотека очень средненькая!». В какой-то момент я не выдержала: «Юра, это нехорошо. От него ушла жена — немолодого, незнаменитого, на излете пути!». С тех пор как отрезало. Если мой бывший муж звонил, когда меня не было дома, и по обыкновению вешал трубку, Юрий Валентинович говорил: «Позвони Георгию Сергеевичу, кажется, он звонил». — За месяц до своего ухода Юрий Трифонов записал в дневнике: «Боюсь за нее. Если она останется одна с ее странным характером — смесь практичности и почти детской доверчивости, — ее заклюют. Не простят ничего, даже того, что я не поздоровался когда-то. И все, что предназначалось мне, обрушится на нее». Он беспокоился за вас. — Он оказался прав. Так и было. Меня рвали на части. Писательское сообщество очень сложное. То, с чем не посмели к Юрию Валентиновичу подступиться, обрушилось на меня. — Вы однажды сказали мне, что иногда такое про себя узнавали в его книгах, что дыхание перехватывало. — Он знал людей. Обо мне понимал больше, чем я о себе сама. Я когда-то ему сказала: «Расскажи мне обо мне!». Это было глупо и рискованно. Он помолчал и ответил: «Нет, не буду». — «Почему?» — «Для этого надо тебя разлюбить!». Он мне всегда читал написанное за день и, когда прочел эти страницы, где были описаны очень интимные вещи, спросил: «Ну как? Ничего? Удар держишь?». Я сказала: «Да, валяй!». — У писателя все идет в копилку! Иногда вообще бывает мистика, когда вымысел претворяется в жизнь. — Это страшно. Когда Юрий Валентинович прочитал мне финальные страницы романа «Время и место», где герой умирает, я заплакала и сказала, что нельзя подавать знак судьбе. Помню его реакцию: «Я сто раз давал себе слово не читать тебе!». Ему не нравилось, если я не выражала восторга. Это случалось редко. Когда отказались печатать «Время и место», Юра сказал: «Видишь, мнение редакции совпало с твоим: они просят не заканчивать так трагически роман о советской жизни! Предложили дописать одну главу». Он дописал и услышал: «Юрий Валентинович, это еще хуже!». Роман опубликован после его ухода. Он ведь предчувствовал свою смерть. Никогда не был меломаном, а в последнее время слушал церковные песнопения Бориса Христова, особенно «Жертву вечернюю». — Когда родился ваш сын Валентин, Юрию Трифонову было почти 54 года. Каким он был отцом? — Он не сторонник жесткого воспитания. И Валя любил его больше, чем меня. Когда я спускалась к сыну со второго этажа, он строго говорил «мама!», а при виде папы ворковал. Юрий Валентинович не разрешал его наказывать. Однажды я довольно резко сдернула сына со стола, куда он забрался, а Юра посмотрел на меня с осуждением. Это не считая случая, когда я Валю поставила в угол, где он театрально выл. Юрий Валентинович не выдержал и пошел к сыну. Вернулся со слезами на глазах: «Он протянул мне в обмен на свободу деревянное облезлое колесико. Больше никогда ты его в угол ставить не будешь!». — Вы узнаете в Валентине отцовские черты? У него есть писательский дар? — Главное, что он унаследовал, — это великодушие. К сожалению, он не пошел по отцовским стопам, и это моя вина: часто рассказывая, каким талантливым человеком был Юрий Валентинович, я создала у сына комплекс. Недавно в архиве нашла детский дневник сына, там разные смешные записи: «Ходил за хлебом в лавочку. Вася пьяный, а Коля не пьяный». Года три назад Валя написал прекрасный рассказ о своем попутчике. — А он общается с дочерью Юрия Валентиновича от брака с Ниной Нелиной? — Они давно в Германии, мне жаль, что мы не общаемся. Я любила внучек Юры, Катю и Нину, которым Валя приходится дядей. Помню, когда мы вместе жили на даче, мой сын был грудным младенцем, а девочки постарше, и няня их пугала: «Вот дядька встанет из коляски и вас накажет!». ■ ■ ■ — Ольга Романовна, вы автор нескольких книг, в том числе нашумевшего романа «Единственная» — о жене Сталина, Надежде Аллилуевой. Импульсом послужило то, что она была похожа на вашу маму? — Кроме того, о ней много рассказывал мой отец, который учился с ней в Промакадемии и был тайно в нее влюблен. Называл Наденькой и всегда говорил о ней с огромной теплотой и почтением. Он рассказывал, что она никогда не подъезжала к академии на машине, выходила за несколько кварталов. Сокурсники долго не знали, кто она. — Сталин ее любил? — А что ее было не любить? Чудесная шестнадцатилетняя девочка из известной в революционных кругах семьи, куда Сталину очень хотелось войти. Он ведь тогда был никто. — Меня поразила в вашем романе деталь про бесчисленные аборты, которые делала Надежда Аллилуева. Это вымысел или правда? — Это правда. Я видела ее медицинскую карту. Для Сталина страдания другого человека не значили ровным счетом ничего. Надежда Сергеевна практически была инвалидом. Она страдала от сильнейших мигреней, ее мучили ужасные боли в животе. Ее лечили хорошие специалисты, но диагнозы звучали очень туманно. Врачей можно понять: они боялись Сталина. — Как вам удалось найти ее медицинскую карту? — Это было случайно. Съемочная группа японского телевидения NHK WORLD (международная служба вещания NHK, крупнейшей в Японии телерадиовещательной корпорации) пришла в наш музей. Я взяла сценарий почитать и увидела, что это развесистая клюква, но в огромной папке с документами лежала копия медицинской карты Надежды Аллилуевой. Мне в глаза бросилась запись, сделанная гинекологом, как раз те самые сведения об абортах, причем в скобках было написано «без наркоза». Я была ошеломлена. Тогда наркоз был очень плохой, и врачи, видимо, боялись, что пациентка не выдержит, а им придется отвечать перед Сталиным. — Что-нибудь сейчас пишете? — Скорее, пересматриваю свою жизнь. Вчера открыла Бродского — «Письма римскому другу»: «Мы, оглядываясь, видим лишь руины…» Психологи не советуют оглядываться в прошлое, потому что оно мучает нас чувством вины. Скажу очень интимную вещь. В молодости я очень много ездила со студентами на практику по Украине. Мне всегда давали машину. Однажды на безлюдной местности я нагнала человека с двумя маленькими детьми. Я их посадила в машину. Дети горько плакали, мужчина объяснил: «Та не хочуть в детский дом, у них мати померла и батьки нема». Что-то во мне дрогнуло, но я отодвинула от себя эту мысль. А сейчас думаю: ну почему я, благополучная женщина, их не взяла? Тогда правила были такими, что мне бы их отдали. Это меня гнетет до сих пор…