«К трем годам я был готов оказаться в постели с Евой». История мальчика, который в пять лет выглядел на пятнадцать

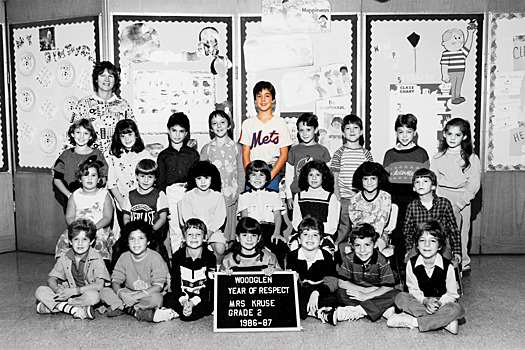

Когда Патрику Берли было два года, у него на лобке уже росли волосы. В три года он был ростом с семилетнего, в четыре — начал думать о сексе, к концу начальной школы — курить и сбегать из дома. То же самое происходило с его отцом, дедом и прадедом. Но только Патрик решился открыто и подробно рассказать о том, что называют синдромом преждевременного полового созревания. И это — его история. *** Я еще не мог говорить, едва научился ходить, но уже начал покрываться растительностью на теле. Во всяком случае, так мне рассказывали. У меня не сохранилось воспоминаний о периоде до начала полового созревания — времени формирования плотских желаний, вспышек гнева, ярости и тяги к насилию. Я перескочил период невинности. Родившись, я сразу откусил от яблока, а к трем годам уже был готов оказаться в постели с Евой. То же самое было и с моим отцом, и с отцом моего отца, и отцом моего деда — со всеми мужчинами в нашей семье, насколько возможно углубиться в историю. У всех нас была одна наследственная генетическая мутация. Во второй хромосоме у всех людей есть ген LHCGR. Он связан с лютеинизирующим гормоном, который у женщин репродуктивного возраста вызывает овуляцию, а у мужчин — выработку тестостерона. Но где-то в дебрях генетической истории нашей семьи мой несчастный предок родился с мутацией LHCGR. Наличие мутантного гена LHCGR приводит к тому, что сейчас врачи называют преждевременным половым созреванием у мальчиков или тестотоксикозом. Это крайне редкое заболевание, которое поражает только мужчин. Оно заставляет яички думать, что тело готово к половой зрелости, и организм насыщается тестостероном. Как результат — преждевременное все: рост костей, развитие мышц, волосы на теле, полный набор физических изменений, которые сопровождают половое созревание. Только вместо 13 лет тебе два года. Тестотоксикоз поражает менее одного человека на миллион, если верить оценкам экспертов, нас в мире всего сотни. Если у вас появились лобковые волосы, когда вас еще кормили грудью, — это не то, чем хочется похвастаться. Поэтому, как и мои предки, большую часть жизни я скрывал свою мутацию. Я не говорил об этом ни с кем, за исключением родных и самых близких людей. *** Все изменилось около четырех лет назад, когда мы с женой после двух лет безрезультатных попыток завести ребенка решили сделать экстракорпоральное оплодотворение. Я кончил в пробирку, тело моей жены накачали гормонами, врачи оплодотворили яйцеклетки, и мы получили пять жизнеспособных эмбрионов. Казалось, все шло отлично. Но тогда я столкнулся с самым сложным решением в моей жизни. Мы узнали, что можем сделать биопсию эмбрионов, чтобы выяснить, несет ли какой-то из них мутантный ген LHCGR — виновник бесконечного стыда, который я испытывал в детстве, виновник моего ужасного поведения, виновник невыносимого подросткового возраста, за время которого и я, и мой отец, и мой дед чуть не угодили в тюрьму, а может и того похуже. Если бы один из наших эмбрионов дал положительный результат на мутацию гена LHCGR, мы могли бы отсеять его. Мое тело стало бы конечным пунктом назначения болезни, которая определяла жизнь моей семьи на протяжении поколений. Не было никаких причин не делать тест, но я колебался. Да, мое детство было необычайно сложным, но сейчас мне 34 года, и по большинству показателей у меня была отличная жизнь. Сколько всего в этой жизни было бы иначе, если бы я лишился того самого, что сделало меня мной? С другой стороны, смогу ли я смотреть, как страдает мой сын, зная, что мог уберечь его от этого? Я не знал ответа на эти вопросы. Но вернемся к моему детству. *** Мои родители ожидали проявления болезни, особенно мой папа. Но все же, они понятия не имели, что делать. Отец не проходил никакого лечений, да и никто в мире тогда не проходил. А мне довелось стать участником одного из крупнейших терапевтических исследований тестотоксикоза. Произошло это практически случайно. Лучшая подруга моей мамы наткнулась на статью о новом исследовании преждевременного полового созревания у мальчиков в Национальном институте здравоохранения в Мэриленде. Всего один телефонный звонок и через несколько недель мы уже ехали туда из нашего дома в Нью-Йорке. Согласие на участие в исследовании означало, что все лечение по уменьшению эффектов мутации будет бесплатными, пока я не достигну половой зрелости, но это также означало, что я должен был позволять врачам бесконечно тыкать, колоть и трогать себя. Неудивительно, что большая часть этих уколов и прикосновений приходилась на мои яички. У меня в руке стоял катетер, чтобы медсестры и врачи в любое время могли быстро получить немного моей крови. Как любила говорить моя мама, я буквально заплатил за лечение кровью, которой заполняли пробирку за пробиркой. Была еще фотосессия у странного типа, который снимал медицинские аномалии. Я стоял голый и демонстрировал свои гениталии парню, который только что фотографировал слоновость или сиамских близнецов. Все происходящее не слишком понравилось маме, и после нескольких кадров она вежливо попросила его отвалить. В три года. Фото из личного архива Патрика Берли / TheCut.com Сохранились записи моего первого визита в Национальный институт здравоохранения. Мне было три года, но ростом я был с семилетнего мальчика. Мой уровень тестостерона был между 300 и 500 нанограммами на децилитр, что соответствует норме для 13-летнего подростка. (Уровень тестостерона у обычного трехлетнего ребенка составляет около 15 нанограммов на децилитр). У меня появился пушок над верхней губой и уже начинались прыщи. Врачи отмечали, что я был склонен к вспышкам агрессии. В том же году после ссоры с матерью, я ударил кулаком по стеклянной двери, перерезав себе артерию на запястье и едва не оставшись без правой руки. Чтобы вы могли лучше представить мою необычную внешность, я обращусь к доктору Роберту Кингу Стоуну, личному врачу Авраама Линкольна, который в 1854 году выпустил одну из первых медицинских публикаций о преждевременном половом созревании. Вот что он рассказывает о мальчике, которому было всего четыре года: «Я сразу выказал недоверие, поскольку его рост и сложение казались такими же, как у ребенка, по крайней мере, на шесть лет старше названного им возраста. Если скрыть лицо мальчика, любой наблюдатель скажет, что это тело прекрасно сложенного невысокого молодого человека, которому вполне может быть и 20 лет. Его отец также проявил крайнюю скороспелость, получив первый сексуальный опыт в восемь лет. Деликатность запрещает мне углубляться в детали на этот счет». Стоун чувствовал необходимость скрывать свое изумление при виде сексуально сформировавшегося четырехлетнего ребенка. С таким отношением и я часто сталкивался в детстве. «Я никогда не забуду выражение лица твоего педиатра, когда он впервые увидел волосы на лобке у двухлетнего мальчика», — сказала недавно моя мама. Это выражение мы часто видели в кабинетах врачей, в раздевалках, общественных туалетах и бассейнах. Спектр эмоций был от отвращения и неверия до нездоровой завороженности. Я провел неделю в стационаре Национального института здравоохранения сразу после того, как впервые попал туда. Затем это происходило каждые полгода до тех пор, пока мне не исполнилось 12 лет. *** Педиатрическое отделение стало для меня своего рода вторым домом с игровой комнатой с грязным розовым ковром, усыпанным сломанными игрушками и потрепанными книгами, матерями, бросавшими сочувствующие взгляды, и просачивающимся из коридора запахом табачного дыма. Мне там нравилось. А поскольку тестотоксикоз — очень редкое заболевание, врачи относились ко мне как к медицинской знаменитости. Они только и ждали, чтобы начать наблюдать и обследовать меня, и я научился наслаждаться вниманием, это заставило меня чувствовать себя особенным. На самом деле, по сравнению с другими пациентами — детьми с раком, с опухолями головного мозга, с серьезными физическими недостатками — со мной было все нормально. После второй госпитализации меня отправили домой с чемоданом, полным лекарства под названием спиронолактон, предназначенным для блокирования воздействия тестостерона на мое тело. С этого момента прием лекарств стал важной частью моей жизни. Я то глотал по дюжине таблеток в день, то мне каждую ночь делали укол в ногу. Такой режим позволял оставаться дома, вместо того чтобы лежать в больнице. Но ночевки друзей сопровождались неловкими моментами. До сих пор помню неуклюжие попытки объясниться, когда мама заходила ночью, чтобы всадить мне иголку в ногу. Лекарства должны были замедлить или даже остановить мое половое созревание, чтобы у меня было нормальное детство, и я в итоге вытянулся до нормального среднего роста. Здесь ему восемь лет. Фото из личного архива Патрика Берли / TheCut.com Несмотря на ускоренный рост в детстве, мальчики с преждевременным половым созреванием обычно становятся не выше полутора метров. Как спринтер, который чересчур быстро начинает забег и сгорает еще до финиша, мужчин с тестотоксикозом ждет быстрый старт в первые несколько лет жизни, но их кости преждевременно срастаются, и им часто не удается достичь нормального роста. Сейчас мой рост 1,8 метра — просто гигантский для человека с преждевременным половым созреванием. Что еще более примечательно, мой отец был выше 1,6 метра вообще без всякого лечения. Когда он впервые оказался со мной в Национальном институте здравоохранения, врачи смотрели на него так, как будто перед ними Яо Мин (баскетболист НБА ростом 2,29 метра — прим. ред.). Теория заключается в том, что в нашей семье сильны гены, которые отвечают за высокий рост. Например мой брат, который не унаследовал мутацию, вымахал под два метра. Но все же, похоже, лекарства работали не очень. Они так и не справились с замедлением моего полового созревания до нормальных показателей. Препарат был новым и экспериментальным, прошли годы, прежде чем был придуман правильный фармацевтический коктейль. К тому моменту слово «нормальный» уже давно перестало относиться ко всему, что касалось моего детства. *** Одно из моих самых ранних воспоминаний — о том, как я с мамой оказался в женской раздевалке бассейна. Пожилая женщина заметила мое мускулистое тело и пришла в ужас от того, что кто-то решил привести с собой взрослого сына. Мама пыталась объяснить, что мне всего четыре года, но та женщина отказывалась в это верить. Она обвинила мою маму во лжи и заподозрила в ней сумасшедшую. Она довела нас обоих до слез, и это был не единичный случай. Такие инциденты были травмирующими для меня, но они, возможно, были еще более болезненными для моей мамы, которая должна была наблюдать, как ее ребенок испытывает стыд и унижение. «У меня всегда была с собой пачка бумажных платочков, потому что я постоянно плакала», — вспоминает она. На долю моей мамы выпали бесконечные объяснения, откуда такая пропасть между тем, как я выглядел и тем, как себя вел. Она оставалась со мной в Национальном институте здравоохранения, вставала ночью, чтобы делать мне уколы, приносила извинения учителям и тренерам за мои гормональные вспышки. До моего рождения она была актрисой с неплохими перспективами. Хоть она это и отрицает, но, думаю, необходимость заниматься мной подтолкнула ее к решению прекратить карьеру. Она была красивой, общительной молодой женщиной, располагающей к себе людей. Эти качества сделали ее моим лучшим союзником: люди давали мне шанс, потому что им нравилась моя мама. Все шло бы совсем иначе, если бы мама не была всегда на моей стороне. Несмотря на все усилия мамы, стыд стал постоянным спутником моей жизни — во многом из-за озабоченности сексом. Я начал ощущать сексуальные импульсы в таком раннем возрасте, что не помню времени, когда был свободен от этих переживаний. Для детей четырех лет, познающих себя и окружающий мир, обычны фразы в духе: «покажи мне свою штуку, а я тебе — свою». Но в моем случае это уже не выглядело невинно и забавно. Это становилось для меня навязчивой идеей. У меня была подруга, назовем ее Эбигейл, и мы были неразлучны. Наша вариация на тему «я покажу тебе свою штуку, если ты покажешь мне свою» происходила в туалете. Игра была проста: я пытался мочиться между ног Эбигейл, пока она писала, сидя на унитазе. Это было сложно из-за невероятной эрекции. Мне было 5 лет. Я не понимал, что такое секс, а просто чувствовал, что должен что-то предпринять. Но я не был достаточно взрослым, чтобы демонстрировать осознанное сексуальное поведение. Было лишь острое чувство необходимости что-то сделать со своими набухшими гениталиями. В зрелом возрасте воспоминания об этом мучили меня. Был ли я каким-то хищником-дошкольником? Я не знаю. *** Моему отцу, который родился в 1950-х, очевидно, было не легче. Судя по рассказам матери и его редким откровениям, он научился сдерживать порывы, свойственные началу полового созревания, которое у него началось в три года. Мой дедушка Боб, у которого также была генная мутация, не хотел, чтобы папа получил социальную стигму из-за того, что сильно отличается от сверстников. Поэтому было решено просто перескочить два класса школы и лгать о его возрасте. Лучшие друзья отца не знали, насколько он их моложе, до самого выпускного. Хоть отец и сумел поступить в Калифорнийский университет в Беркли, учеба давалась ему с большим трудом. И он не хотел, чтобы со мной было то же самое. Родители отдали меня в школу с ребятами моего возраста, чтобы у меня было “нормальное” детство. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было просто до смехотворности наивно. Их решение, возможно, помогло мне не отставать в учебе, но также сделало меня главным фриком в классе. Гормональные американские горки привели к неудержимым приступам ярости. Я кидался из одной эмоциональной крайности в другую. Со мной было все то, что случается с подростками в 14-15 лет, но мне было шесть. Когда меня дразнили, издевались или не хотели со мной дружить, я злился. Я был большим и крепким, я мог врезать сильнее, чем большинство шестилеток на этой планете. Это я и делал, легко поддаваясь на провокации. Проблема заключалась в том, что когда появлялись учителя, тренеры или родители, счет становился не в мою пользу. Я выглядел чудовищем, избившем ребенка намного меньше себя, и тот теперь стоял весь в слезах. Никто не верил, что меня запугали или спровоцировали. *** Таким образом, к семилетнему возрасту я заработал репутацию “плохого мальчика”. Это было клеймо, которое я носил до окончания школы. Даже до сих пор я иногда сам о себе так думаю. Я помню, как впервые услышал это. Это был день открытых дверей во втором классе, мне было семь лет. Мы переехали в Лос-Анджелес из Нью-Йорка в середине учебного года, чтобы мой отец мог найти работу на телевидении. Я оказался среди детей, которые знали друг друга с детского сада. Чтобы украсить стены классной комнаты каждый из нас сделал свой портрет с помощью цветной бумаги и клея. Когда я подвел родителей к своему творению, которым чрезвычайно гордился, там стоял мой одноклассник Джои со своими мамой и папой. Он указал на мой портрет и прошептал: «Это плохой мальчик». Я никак не отреагировал, но это сломило меня. Джои был тихим, милым ребенком, мы с ним никогда не враждовали. Кроме того, он не знал, что я стою рядом, он сказал это не для того, чтобы насмехаться надо мной. Вывод был один: Джои сказал это, потому что это было правдой. Проблема была и в том, что быть «плохим мальчиком» на самом деле круто. Вы получаете внимание, про вас все знают, у вас появляется какой-то таинственный шарм. В итоге после всех попыток приспособиться, я наконец сдался. Хотите плохого мальчика? Пожалуйста, получайте. К окончанию начальной школы я начал курить, сбегать по ночам из дома и рисовать граффити. *** Мой отец начал применять карательные меры, и мама была на его стороне. Он был строг и придерживался традиционных взглядов. Если он ловил меня с сигаретой, то закрывал дома на две недели. А ловил он меня часто. Его подход лишь подтолкнул меня к более яростному бунту и более изощренным методам обмана. Вы могли бы предположить, что поскольку у него также была болезнь, то способность понимать и прощать должна была быть выше, чем у кого бы то ни было. Как бы не так! Разве он не знал, как мне было одиноко? Разве он не знал, что мой мозг был не в состоянии справиться с атакующими тело гормонами? Разве он не знал, что поведение, за которое он постоянно наказывал меня, не поддавалось моему контролю? Конечно, он знал, он сам прошел через это. Но он пережил преждевременное половое созревание, скрывая и игнорируя его. Он хотел, чтобы я справлялся так же — как будто этого не существует. Как если бы причиной моего плохого поведения было просто отсутствие самодисциплины, и я мог бы все это контролировать, если бы не был таким слабым. Тот факт, что я унаследовал тестотоксикоз от него, никогда не обсуждался. Возможно, из-за того, что ему пришлось бы взять на себя ответственность за то, что именно он передал мне все это. Съемки для модного журнала. Патрику — 14. Фото из личного архива Патрика Берли / TheCut.com Уже во взрослом возрасте я по крупицам собрал историю своей семьи. Мой папа начал пьянствовать со своими старшими товарищами, когда ему было 12 лет. Его отец — дедушка Боб — бросил семью и переехал к другой женщине, которая жила в нескольких кварталах. Когда его бывшая жена или дети проходили мимо, он делал вид, что не замечает их. Боб начал убегать из дома, когда ему было 10. Он проехал тысячи километров на поездах в поисках места, где хотел бы начать взрослую жизнь. В 11 лет он собирал хлопок на плантациях Юга, а в 12 доехал до канадской границы и поступил в пограничный патруль. Каждый раз, когда дедушка Боб исчезал, его отец — прадедушка Бад — выслеживал сына и тащил обратно домой. Пожалуй, прадедушка был самым выдающимся персонажем в нашей семье. Когда ему было 11 лет, он сбежал из дома в Омахе, чтобы присоединиться к армии и сражаться с немцами в Первой мировой. Он сказал, что ему 20, и у вербовщиков не возникло сомнений. Бад был ростом под 1,8 метра, носил пышную бороду, был статен и мускулист. Его отправили в Шато-Тьерри во Франции, но он очень быстро сбежал в самоволку в Париж, где развлекался в местных борделях, пока его не задержали как дезертира. После отбытия наказания его перевели в батальон в Аргонском лесу, где он угнал самолет, на котором собирался лететь расстреливать немцев. После приземления его снова арестовали, а потом отправили на передовую, где он провел в окопах шесть месяцев, прежде чем получил сильное отравление ипритом. Только в госпитале власти узнали его настоящий возраст. Вернувшись домой, Бад стал маленькой знаменитостью. Он оказался самым молодым американцем, сражавшимся в Первой мировой войне, — ему тогда едва исполнилось 14 лет. *** Невольно, но с большим энтузиазмом я перехватил эстафетную палочку у моих предков и побежал. Как и они, к тому времени, когда мне исполнилось 10 лет, я осознавал все преимущества лжи о своем возрасте. Cамым приятным было то, что никто не смотрел на меня странно, когда я говорил, сколько мне лет. Ложь также позволила вести такую жизнь, о которой сверстники могли только мечтать — общаться со старшими девочками, водить машину и покупать сигареты и алкоголь. К 12 годам я регулярно курил травку и начал сближаться с девушками, первый секс случился, когда мне было 13. Я продолжал рисовать граффити, стал воровать в магазинах, забросил школу. Кажется, к тому моменту не осталось никого из взрослых в моей жизни, кого бы я не послал куда подальше. Тем не менее, я не так уж плохо учился, отчасти потому, что ходил в одну из тех недофинансированных государственных школ, где спрос был невелик, а отчасти потому, что врачи прописали мне лекарство под названием тестолактон, когда мне было 8 лет, и оно, наконец, сработало. Да, я бунтовал, но медикаменты на короткое время подавили тестостерон настолько, что я не рвался запрыгнуть в первый попавшийся товарняк, чтобы проехать полстраны, или поступить добровольцем в армию. Я не так уж сильно отличался от других подростков, которые быстро взрослели в большом городе. И тогда меня сняли с таблеток. В седьмом классе я провел ежегодные две недели на обследовании в Национальном институте здравоохранения. В последний день вся команда врачей пришла в мою палату. Они сказали, что мой «костный» возраст был достаточно близок к фактическому, и они могли снять меня с лекарств. Я был в восторге. Проблема была в том, что это произошло не постепенно, а одним махом. Моим гормонам была дана полная свобода, я чувствовал себя более злым и выбитым из колеи, чем когда-либо, катастрофически отстраненным от семьи, друзей и учителей. Я начал пропускать школу почти каждый день, дрался и употреблял наркотики. Моя мама рассказывает, что ее охватывала паника каждый раз, когда она высаживала меня из машины у школы. Она заранее ждала звонка директора, который часто поступал всего через несколько часов. В один прекрасный день, когда я учился в седьмом классе, раздался очередной звонок. Но на этот раз он был не директор, а полиция. Я пришел в школу под ЛСД и с собой у меня была еще одна доза. Мы с приятелями решили, что будет забавно подмешать кислоту одной ни о чем не подозревавшей девчонке. Это неслабо вынесло ей мозг, в итоге ее забрали в больницу. Меня арестовали полицейские, они выводили меня из школы в наручниках, как раз когда закончились уроки, так что каждый мог попялиться на «плохого мальчика», который уже достиг запредельного уровня в своих выходках. Когда меня согласились принять обратно в школу, мне исполнилось 14 лет, и выглядел я примерно так же, как и сейчас: 1,8 метра ростом с густой бородой, худой и волосатый. Но происходило что-то чудесное — мои сверстники стали меня догонять. Другие подростки в моем классе начали бриться и думать о сексе так же навязчиво, как я с четырех лет. К тому же, я ходил в государственную среднюю школу в Лос-Анджелесе с тремя тысячами других учеников. Внезапно я стал еще просто одним тощим бледным парнем, который курит слишком много травки. Я перестал быть не таким, как все. Самое главное, что после более чем десяти лет половое созревание наконец-то для меня завершилось. Гормональные горки выровнялись, я успокоился. *** Я смог смотреть на жизнь шире, не только в рамках текущего момента. Тогда я впервые задумался о будущем и мне стало страшно. Мое прошлое было запятнано отчислениями, арестами и правонарушениями. Казалось, колледж мне не светит. Именно эта картина маленького личного апокалипсиса побудила меня действовать. Я отстранился от своих друзей, многие из которых принимали тяжелые наркотики и вскоре оказались в реабилитационной клинике или тюрьме. Здесь ему 28 лет. Примерно так мужчина выглядит и сейчас. Фото из личного архива Патрика Берли / TheCut.com Я бросил курить, начал заниматься спортом и много читать. У меня завязались серьезные отношения с умной, доброй и амбициозной девушкой. Я поступил в Дартмутский колледж, получил стипендию и возможность продолжить учебу в аспирантуре в Ирландии. Я встретил Мередит — женщину, на которой потом женился. Она стала акушером-гинекологом и специалистом по женскому бесплодию. Похоже, у бога тоже есть чувство юмора: исследования бесплодия относятся к эндокринологии, которая также изучает наследственное преждевременное половое созревание у мальчиков. Как и мой отец, я чувствовал, что должен похоронить свое ненормальное детство, чтобы иметь нормальную взрослую жизнь. Я стал еще одним типичным белым парнем с дипломом университета из Лиги плюща — и мне это нравилось. Мне нравилось быть обычным. Когда я сближался с людьми настолько, чтобы рассказать им о своем детстве, их реакцией часто было недоверие. Неужели этот добродушный и уравновешенный молодой человек подмешивал ЛСД в колу 12-летней девочке? Я заметил, что чем большему количеству людей я рассказывал о своем детстве, тем больше встречал сострадания. Я подумал, что, может быть, тот ужасный стыд, который я испытывал, был во многом не реакцией на проявления внешнего мира, а навязчивой мыслью в моей голове. В конце концов я спросила Эбигейл (мы с ней по-прежнему дружим), что она помнит о наших играх в ванной. Я ожидал, что она скажет что-то вроде: «Это травмировало меня так глубоко, что теперь я не могу заводить здоровые отношения, и если бы #MeToo было применимо к дошкольникам, твоя жизнь была бы разрушена». Но ее ответ не имел с этим ничего общего: «Это нормально. Нам всем было любопытно такое в этом возрасте. Ты не был единственными, кто делал это». Я был в шоке. Похоже, проблема во многом была действительно в моей голове. Тем не менее, четыре года назад, столкнувшись с перспективой иметь сына с преждевременным половым созреванием, выбор против генетической мутации казался очевидным. Если это причинило мне столько травм, если я провел большую часть своей взрослой жизни, скрывая это, то почему бы просто не сделать тест и отсеять эмбрионы с мутацией? И все же я не мог избавиться от ощущения, что уничтожение мутантного гена уничтожит и то, что определило меня как личность. В один прекрасный день мне позвонил отец. Наши отношения с годами значительно улучшились, тем не менее, мы никогда не говорили о нашей болезни или о том непростом времени, когда мы были в состоянии войны. Он сказал мне, что узнал от мамы, что мы с женой думаем о биопсии эмбрионов для определения мутации LHCGR. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. Вопрос меня поразил. Он что, забыл все напрочь про мое и про собственное детство? Но прежде чем я успел сказать что-то, о чем бы потом наверняка пожалел, он прервал меня. «Послушай, я не знаю, какое у тебя было бы детство без преждевременного полового созревания, возможно, это было бы проще, может быть, ты был бы счастливее, кто знает. Но я точно знаю, что это сделало тебя тем, кто ты есть. И это человек, которого я очень люблю и которым восхищаюсь. Так что делайте тест или не делайте, но просто знайте, что если у вас родился сын и у него будет преждевременное половое созревание, с ним все будет в порядке. Черт возьми, да с таким отцом, как ты, с ним все будет просто отлично», — сказал мой папа. Я был не в силах ничего ответить, меня душили рыдания. Я впервые в жизни открыто говорил с отцом о своей болезни. Мы обсудили, что трудности нашего детства сделали нас более сильными во взрослом возрасте, что расти не таким, как все, хоть и было мучительно, но помогло нам найти свое призвание и место в жизни, что неприятное чувство «инаковости», переросло в ощущение «особенности». Впервые я увидел нашу генетическую мутацию не как проклятье, а как нечто, уникальным образом связывающее нас с нашими предками. До того дня мне не приходило в голову, что мне не нужно отказываться от этого наследия. Впервые я увидел, что это не должно вбить клин между мной и моим будущим сыном, а может даже сблизит нас. Через час мы с отцом сказали, что любим друг друга и повесили трубку. Я пришел домой и сказал Мередит, что не хочу устранять мутацию, и если наш сын унаследует преждевременное половое созревание, мы с этим справимся. Она колебалась. Будучи эндокринологом, она отлично знала, насколько сложно будет воспитать мальчика с такой болезнью. Мы говорили об этом в течение нескольких дней, изучали методы лечения, обсуждали с друзьями и коллегами, взвешивали плюсы и минусы. В конечном итоге мы мы пришли к общему решению — мы не будем делать биопсию эмбриона. Итак, в июле 2014 года Мередит вживили лучший эмбрион и мы начали готовиться к худшему. Я связался с одним из моих старых докторов в Национальном институте здравохранения. Эллен Лешек, которая все еще практикует, рассказала нам о последних методах лечения. Мы проконсультировались с детским эндокринологом в Лос-Анджелесе и предложили ему стать врачом нашего сына, если он унаследует болезнь. Мы связались с единственной лабораторией в стране, которая могла обнаружить мутацию по анализу крови, и договорились о взятии образца из пуповины при рождении. Мы решили не узнавать пол ребенка, потому что не хотели раньше времени волноваться, зная что у нас мальчик. Около 2 часов ночи 12 марта 2015 года у Мередит начались схватки. Она промучилась 17 часов, прежде чем врачи приняли решение делать экстренное кесарево сечение. Когда я наконец заглянул за ширму в палате, там весь в крови лежал крошечный человечек с пенисом. «Это мальчик!» — плакал я, как в кино. Мы назвали его Нед в честь любимого деда Мередит. Через две недели мы получили результаты теста. Они были отрицательные — Нед не унаследовал мутацию. Мои друзья и родные отреагировали соответственно — с облегчением и поздравлениями. Кажется, я никак не отреагировал, просто перестал беспокоиться. В августе 2017 года у нас родилась дочь Клэр. Мы ее не проверяли, ведь болезнь не проявляется, если у вас нет яичек. Но женщины все же могут оставаться носителями мутации и передавать ее своим детям. Мы не знаем, является ли ген LHCGR Клэр мутантным, и мы, вероятно, никогда не узнаем, если у нее не будет своего собственного сына, который, как и его дедушка, и его прадедушка, и прапрапрадед отрастит грубые кудрявые волосы на лобке, когда будет еще в подгузниках. Но если это случится, я уверен: с ним все будет в порядке.