Придумал отрывной календарь и помогал вегетарианцам. За что еще москвичи любили Ивана Сытина

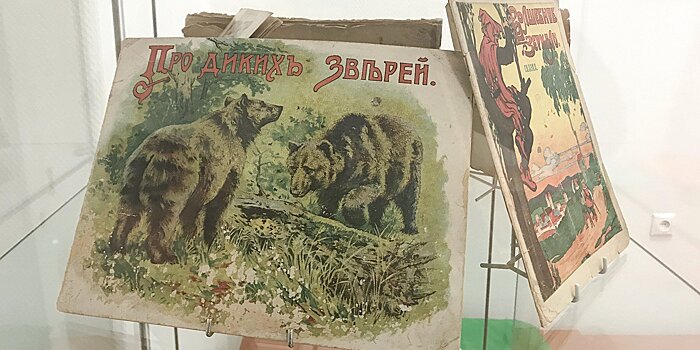

В сентябре после масштабной реконструкции открылась для посетителей Музей-квартира И.Д. Сытина, расположенная на втором этаже дома 12 на Тверской улице. Известный русский просветитель и книгоиздатель прожил в этих стенах свои последние годы. Создание мемориального музея в квартире потомки Сытина инициировали в 1980-х, спустя полвека после его смерти. Сейчас здесь хранится часть семейного архива, более 50 предметов мебели и обстановки, а также около двух тысяч экземпляров печатных изданий, выпускавшихся под маркой «Товарищества И.Д. Сытина и К». Виртуальную экскурсию по залам, рассказав о ключевых событиях в жизни легендарного книгоиздателя, провела заведующая мемориально-фондовым сектором отдела фондов музея Ольга Виноградова. Портрет жены и детские книги С 1906 по 1928 год семья Сытина жила неподалеку — в принадлежавшем им пятиэтажном особняке на Страстной (ныне — Пушкинской) площади. В шикарном здании в стиле модерн, руку к созданию которого приложили архитектор Адольф Эрихсон, инженер Константин Шухов и художник Иван Билибин, также размещались редакция принадлежавшей Сытину газеты «Русское слово», книжный магазин и типография. Увидеть это строение можно и сегодня — оно расположено по адресу: Тверская улица, дом 18. В 1928 году особняк заняла редакция газеты «Правда», а Сытину дали квартиру в доме через бульвар. Обмен получился неравнозначным — пять комнат за пять этажей. После революции Сытин встречался с Лениным и работал на советскую власти — имел право свободного въезда и выезда из Москвы, налаживал поставки бумаги из Германии и Финляндии. В 1924 году его послали в Америку в несвойственной ему роли импресарио. Он должен был устроить выставку советских художников, но поездка оказалась неудачной. Тем не менее, в 1928 году Сытин получил квартиру, а также одним из первых в стране стал получать персональную пенсию. Сначала 150 рублей, потом — 250. «Эта квартира большая — 115 квадратных метров, пять комнат. Но он не шиковал здесь в одиночку. Вместе с ним въехали 15 человек — его дети, внуки, сыновья Василий и Николай с семьями, — рассказывает заведующая мемориально-фондовым сектором отдела фондов музея-квартиры Ольга Виноградова. — Его жена, Евдокия Ивановна Сытина, в этой квартире не бывала — она умерла в 1924 году и была похоронена в некрополе Страстного монастыря. Ее могила, как и монастырь, не сохранились. Тем не менее, в коридоре нас встречает подлинный парадный фотопортрет Ивана Дмитриевича с женой, созданный в 1901 году. Здесь же стоят принадлежавшие Сытину чемоданы, сделанные в Германии. Он часто бывал там — закупал бумагу. Внутри шляпной коробки написана его фамилия». Первая комната, самая большая в квартире, при Сытиных была разделена перегородками на три части. Здесь жили младшие дети — Дмитрий, Ольга и Анна. Сейчас в ней можно увидеть рабочий макет печатного станка и детские книги из сытинской типографии. Сытин не только зарабатывал деньги на книгоиздании. Он стремился распространять знания среди народа. Все детские издания были познавательными, с реалистичными иллюстрациями. Известно, что издатель отправлял художников из мастерской при типографии в зоопарки, даже заграничные, чтобы они изучали животных. Три класса образования и врожденная предпринимательская хватка Следующий зал посвящен биографии Сытина. Самый влиятельный издатель дореволюционной России родился в 1851 году в селе Гнездиково Солигаличского уезда Костромской губернии. Его отец сумел выбиться из государственных крестьян в волостные писари, но положением своим тяготился, пил, уходил из дома. Когда Сытин-старший лишился работы, стало ясно, что первый из его четверых детей не задержится в школе. Отучившись три класса, 12-летний Ваня отправился в услужение к дяде, который торговал мехами на Нижегородской ярмарке. Позже он оказался в Москве на побегушках у купца Петра Николаевича Шарапова. Там он впервые столкнулся с книжной продукцией. Купец держал две лавки — меховую и книжную. В меховой места не оказалось, и Сытину пришлось работать во второй. Об этом периоде в жизни будущего предпринимателя напоминают хранящиеся в музее подлинные документы: договор с Шараповым и письма родителей, трогательно адресованные «в Москву, близ Ильинских ворот, в книжную лавку купца П.Н. Шарапова Ивану Дмитриевичу Сытину». «Шарапов его полюбил, принимал участие в его судьбе, вплоть до того что подобрал ему невесту — Евдокию Ивановну из семьи Соколовых (были такие московские кондитеры). Сытин взял за ней четыре тысячи рублей приданого. Заняв еще три тысячи у Шарапова, купил литографический станок для производства лубков и открыл собственное дело на Воронухиной горе, в районе современного Дорогомиловского моста. Это было 7 декабря 1876 года», — рассказывает Ольга Виноградова. Первый капитал Сытин заработал, проявив свое предпринимательское чутье во время очередной Русско-турецкой войны. Вот как он сам описывал это в мемуарах: «В день объявления войны, в апреле 1877 года, я побежал на Кузнецкий Мост, купил карту Бессарабии и Румынии и велел мастеру в течение ночи скопировать часть карты с обозначением места, где наши войска перешли через Прут. В пять часов утра карта была готова и пущена в машину с надписью: “Для читателей газет. Пособие”. По мере движения войск изменялась и карта. В течение трех месяцев я торговал один. Никто и не думал мне мешать. Конкурентов вообще было мало. Другие торговцы на риск не шли. На улучшение производства затрат не делали. Я в своем начинающем деле поступал по-новому: приглашал способных рисовальщиков и преданных делу печатников, платил им дороже, но требовал и лучшей работы, изучал вкусы народа. Результаты были блестящие. Мои народные картины были самые ходкие. Купцы торговались со мной в количестве, а не в цене. Для всех товару не хватало». Народный спрос: от лубка до Льва Толстого Примерно в то же время Сытин начал издавать в цвете лубки — с житиями святых и светского содержания. Цветная печать несколько удорожила производство, но за счет больших тиражей и спроса удалось оставить цену доступной. К концу XIX века Сытин стал крупнейшим в Москве производителем лубка — в год его типография выпускала более двух миллионов лубочных картинок. «Хорошо расходилось то, что мы называем бульварщиной: астрология, приключенческие и дамские романы. Все это разносили по деревням офени-книгоноши. Выходец из деревни, Сытин знал, как это работает, поэтому создал целую сеть распространителей. Как он потакал народному спросу, видно по обложкам “Бориса Годунова” или “Горя от ума”, завуалированным под любовные романы», — говорит Ольга Виноградова. К простому человеку «Товарищество И.Д. Сытина и К» относилось с глубоким уважением. «Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею», — писал о нем Антон Чехов в письме к Алексею Суворину. В 1884 году Сытин начал выпускать доступные календари, которые до него являлись предметом роскоши. Из его типографии выходили всеобщий русский календарь, общеполезный, старообрядческий, военный, исторический — всех видов не перечислить. Отрывные календари с полезными сведениями на каждый день, которые Сытин придумал печатать в 1886 году, произвели настоящий фурор. Он не только создавал тренды, но и умел их улавливать. Когда в 1913 году до России докатилась мода на вегетарианство, Сытин тут же стал печатать на календарях вместе со скоромными и постными рецептами еще и вегетарианское меню. Особая строка в биографии Сытина — его сотрудничество со Львом Толстым и издательством «Посредник». Сытинская типография выпустила серию доступных для народа книг известных писателей: самого Толстого, Всеволода Гаршина, Владимира Короленко, Максима Горького и других. Также в серию вошел альбом репродукций русских художников-передвижников — Ильи Репина, Василия Перова, Василия Пукирева, Григория Мясоедова, Константина Савицкого. «Большого барыша серия не принесла, зато авторитет Сытина как издателя заметно повысился, — отмечает Ольга Виноградова, — ведь теперь он выпускал для народа не бульварное чтиво, а серьезные книги. Он начал выпускать и учебники. Пожалуй, верхом его издательской деятельности стали такие шикарные издания, как исторический многотомник “Три века”, посвященный 300-летию дома Романовых, а также Детская и Народная энциклопедии». Пять портретов, светильник и бюст В следующей комнате собраны предметы мебели и декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие Ивану Дмитриевичу и его семье. На стенах — пять портретов, которые Сытин перевез из особняка: его родителей, жены, старшего сына Василия и Николая Тулупова, известного педагога и соратника издателя. Портрет супруги издателя выполнил Александр Моравов. Он также создал самое известное изображение Сытина, которое теперь находится в Таганрогском художественном музее. Моравов несколько лет преподавал в художественно-полиграфической школе при издательстве Сытина и работал над альбомом «Русская история в картинах». Портрет Василия Сытина написал Георгий Алексеев, известный подготовкой к публикации одного из самых оригинальных пособий по математике для детей — «Начальной элементарной геометрии в картинках для раскрашивания», также выпущенной «Товариществом Сытина». «Некоторые предметы мебели были заказаны Иваном Дмитриевичем в знаменитых абрамцевских мастерских. Конечно, покупались они не для этой квартиры, а переехали из особняка, как и эти красивые часы со львами и канделябр “Осень” французской фирмы братьев Моро, — объясняет Ольга Виноградова. — Рядом, в коридоре, — бюст Сытина работы известного скульптора Ильи Гинцбурга. Когда-то бюст стоял в редакции “Русского слова”». Вольтеровское кресло и свадебный билет В этой квартире Сытин прожил свои последние семь лет. Им посвящена самая маленькая комнатка, которую занял Иван Дмитриевич — в больших он поселил детей. Святая святых — так сегодня называют комнатку сотрудники музея. «Здесь стояла его кровать, его любимое вольтеровское кресло, его тросточка, — рассказывает Ольга Виноградова. — Рядом находятся стол с письменными принадлежностями и еще одна работа Гинцбурга — статуэтка Льва Толстого. На этажерке два знаковых для Сытина издания — полное собрание сочинений Льва Николаевича и наделавшая много шума “Военная энциклопедия”. Сытин привлек для работы над ней лучших специалистов в области военного дела, но из-за начала Первой мировой войны из 23 запланированных томов было выпущено только 18». Один из самых трогательных экспонатов в этом зале — свадебный билет 1876 года с приглашением на торжество и бал по случаю венчания Ивана Дмитриевича и Евдокии Ивановны. Вместе они прожили почти 50 лет, вырастив 10 детей — шесть мальчиков и четырех девочек. Зал славы Последняя комната — своеобразный зал славы Ивана Сытина. Здесь представлены выпускавшиеся им периодические издания. Самые известные из них — журнал «Вокруг света», выкупленный Сытиным и получивший под его руководством новую жизнь, и газета «Русское слово». В приложении к журналу «Вокруг света» он издавал Томаса Майна Рида, Жюля Верна и других иностранных авторов. Приложение к «Русскому слову» было посвящено культуре. В зале славы собраны экспонаты, связанные с широко отмечавшимися юбилеями издательской деятельности Сытина. Например, 50-летие праздновалось в 1917 году в Политехническом музее. Многие жители города — от профессуры Московского университета до табачных контор — направили Сытину поздравления, часть из которых является настоящими произведениями искусства. Накануне круглой даты вышел главный труд его жизни — «Полвека для книги». Совместный материал mos.ru и агентства «Мосгортур».