Александр Кабаков: Счастье? С какого перепугу вы его хотите? Чем это мы его заслужили?

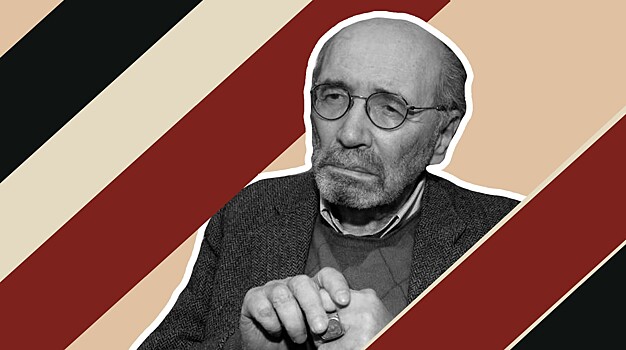

Сегодня в Истринском районе Московской области похоронили писателя Александра Кабакова, по произведениям которого были поставлены знаменитые фильмы «Невозвращенец» и «Десять лет без права переписки». Учитывая эпидемиологическую ситуацию, друзья и родственники литератора сразу предупредили, что поймут всех, кто не приедет, а памятный вечер будет устроен после снятия карантина. Александру Абрамовичу было всего 76 лет. В последнее время он уже не ходил, однако сумел сохранить ясную память и способность смеяться даже над своей болезнью. Александр Кабаков родился в 40-х. Отец его был военным инженером, поэтому детство мальчика прошло в закрытых городках в Орше и Капустином Яру, где находился первый советский ракетный полигон. Как вспоминал сам мастер, он очень долго не мог определиться, чем ему заниматься: космические специальности не прельщали, для писательского труда не хватало терпения. Однако в 80-х-90-х о нем уже будут знать все! Литература высшего сорта — так говорит о книгах этого автора писатель Евгений Попов. «А сегодня — сначала морг, потом — прощание на кладбище, — коротко рассказывает он. — Все, кто хотел его вспомнить, были осведомлены». Вспомним и мы. «Я не умел хотеть» «Я долго ничего по-настоящему не умел. Начинал и бросал. Мне было скучно дописывать. Не любил работать. Был патологически ленивым. Сейчас-то я очень много работаю — работаю за то, что недоработал в молодости. Феноменально был ленивый! Сплошная… то, что сейчас называется словом «тусовка», и больше ничего. Я не умел хотеть. Да, я хотел быть писателем, но ничего для этого не хотел делать и не делал». «Моя компания — стиляги от 32-го до 40-го года рождения» «Я был поздний стиляга. Я первых стиляг моложе на 10 лет. Я того поколения, которое Аксенов назвал в повести «Мой младший брат». Я и есть младший брат настоящих стиляг, но с юности очень тяготел к старшим. Моя компания всегда были люди постарше. Стиляги — люди от 32-го до 40-го года рождения. Кстати, это слово (стиляга) придумал «крокодильский» фельетонист. Но это не самоназвание. Самоназвание было чуваки. Весь сленг того времени шел от джазовых, точнее, ресторанных музыкантов. А к ним очень много слов пришло из блатной лексики. Чувак — это искаженное «человек». «Иногда мы в шутку называли себя «подаксеновиками» «В совсем взрослой жизни, уже литературной, сильнее всего на меня повлияли два писателя. Писатели — если это, конечно, не Достоевский и не Толстой — влияют на других писателей не суммой идей, а тем, как сделаны их тексты. Так вот, в литературном возрасте очень сильно повлияли на даже не реалистическую, а натуралистическую, бытовую, бытописательскую составляющую моего сочинения, — Иван Бунин и Юрий Трифонов. На другую составляющую моего письма — фантасмагорическую, игровую, ироническую сказку — Михаил Булгаков и Василий Аксенов. Вот, пожалуй, и все. При этом я бы не сказал, что кто-то из них повлиял на меня в том смысле, что я стал его подражателем. Например, меня считают учеником Аксенова. Когда мы с Женей Поповым писали воспоминания о Васе, мы назвали себя «подаксеновиками». Но это по отношению ко мне, да и по отношению к Жене — преувеличение. Мы (даже при всей нашей с Васей многолетней дружбе) — совсем другие писатели, потому что мы совсем другие люди». «Неизвестно, будут ли вообще в школах изучать литературу» «Что будут изучать на уроках литературы в далеком будущем? Вскрытие покажет. Это неизвестно никому — кто чего стоит на самом деле и кто останется в истории. Неизвестно, будут ли в школе вообще изучать литературу. Потому что то, что преподают сейчас, — это не литература, это история литературы. Я думаю, через 50 лет это будет часть общей истории как дисциплины. Нет спроса, литература как предмет изучения никому не интересна. Как служебная функция — придумывание сценариев для сериалов — да, это останется». «Стоит ли идти в писатели? Нет, не ходите» «Если молодой человек мечтает стать писателем, пусть подумает как следует. А если все-таки упрется, то дело его — я предупреждал. Денег нет, работа тяжелая, жизнь тяжелая, потому что это публичная деятельность, и публичная оценка от тебя не зависит. Она очень часто несправедлива. Организм быстро разрушается. Если есть другое дело, лучше не надо. Можно ли сказать, что что-то заставляет человека дышать? Ничто его не заставляет — только удушье. Человек пишет, потому что пишет — так жизнь сложилась. Пишет, потому что не может не писать. А если может не писать, то лучше пусть этого не делает!» «Духовность наша заключалась в том, что Донцову еще не вырастили» «Что я могу сказать про цензуру денег? Такая цензура была в те времена, когда они находились только у агитпропа и властвовал Главлит. Говорили, искусство принадлежит народу, но оно принадлежало отделу пропаганды ЦК. А сейчас демократия. Читатель получил над литературой абсолютную, честную власть — рубль, и сам выбирает, на какое кино ходить, какие диски покупать. И все стало на свои места, зайдите в книжный магазин: Улицкая — 150 тысяч экземпляров, Быков — 50 тысяч, у меня — 10 тысяч, далее до исчезающе малых величин, а у Минаева — 500 тысяч, у Донцовой — 1,5 миллиона. Кто мешает читать Маканина, Петрушевскую, Исигуро? Но почему-то все кидаются на Коэльо и Робски. Духовность наша заключалась в том, что Донцову еще не вырастили и нам пихали классику. А как только рядом с Пушкинским музеем открылся первый видеосалон, духовность накрылась. Потому что высокая культура может существовать в народе лишь в условиях отсутствия выбора. И деньги теперь разные, что также предполагает возможность выбора: кто-то вкладывается в издание Минаева, а кто-то дает их на «Большую книгу» (литературную премию за лучшее прозаическое произведение на русском языке)». «Ничего не простил. Ничего» «По советскому времени не скучаю ни одной секунды. Как ненавидел советскую власть, так и сейчас ненавижу. Ничего ей не простил. Ничего. А по времени скучаю — эстетически. И не по советскому времени, а по мировому времени середины ХХ века. По классике ХХ столетия. Да-да, ХХ век имел свое классическое время. Оно было очень страшное на самом деле, причем во всем мире. Но эстетически это была классика. От середины 30-х до середины 50-х. По этому времени я скучаю «декоративно», хотя половину его прожил мальчишкой. А осознанно скучаю не по советской власти, но по империи». «Была страна…» «Была великая страна, она называлась Российская империя. Кроме империи и армии, которые были российские, все остальное называлось русским. Русское государство, русский флаг. И если б великая страна такой и оставалась, Ульянов-Ленин с ней бы не справился. Этого пидораса скинули бы в два счета. Но среди многих вещей, которые он сделал для укрепления своей власти успешно и хитрожопо, — это разделение бывшей Российской империи по национальному признаку». «Коммунизм — это нищета и унижение» «У меня не антипатия, а глубочайшая ненависть к коммунистическому строю. Это дьявольская ложь, потому что коммунистический строй убил миллионы людей по всему миру. Потому что коммунизм — это нищета и унижение. Коммунизм — это когда туалетной бумаги в магазине нет. Другого коммунизма не было нигде: ни в России, ни в Камбодже. Правда, в России все-таки не убили треть народа, а там треть народа убили». «Той истовой веры, которая когда-то была в России, уже не будет» «У меня есть знакомые, прошедшие за 10 лет путь от крещения до пострига. Это нормально. На тысячу человек будет хоть один, прошедший такой путь. Будут и десятки тех, кто останутся в миру, но именно вера будет определять их жизнь, они воцерковятся. Все это напоминает волны, которые набегают на берег. Волна уходит назад, но на берегу остается немного морских камней и песка. Потом еще и еще. Так постепенно море намывает берег. Подобно этому идут и волны увлечения религией. Осталось на берегу три камушка — уже хорошо. Желательно, конечно, больше, но требовать слишком многого нельзя. Мне кажется, что такой истовой и всеобъемлющей веры, какая была когда-то в России, уже не будет. Но все-таки мы движемся вперед, и если скоро у нас станет принято по воскресеньям регулярно ходить в храм, как это делают в Америке или в Германии, я буду доволен, что дожил до этого дня. Знаю, что просто хождение в церковь — это отнюдь еще не настоящая вера и не настоящая религиозность. Но это все равно лучше, чем то, что есть. И это еще один шаг вперед». «Только старики живут по-настоящему» «Дело в том, что старость возникает именно тогда, когда мир вокруг становится молодым. Она есть постепенное расхождение с миром. С миром можно разойтись по очень разным соображениям. Художники делают это часто, по принципиальной эстетической или социальной неприемлемости мира. Отсюда феномен бунтарства. В моем романе «Последний герой» один персонаж разговаривает с другим, похожим на Лимонова. Он говорит: «Любой художник не принимает мир, но есть два пути — разрушить мир, что предпочитаешь ты, или разрушить себя, что предпочитаю я. Для этого есть много способов — от водки до более тяжелых веществ». Среди художников всегда были люди, условно говоря, типа Высоцкого и типа Маяковского. Как правило, такие люди терпели крах, если были до конца честными: они стрелялись или прибегали к наркотикам с водкой и т.д. Другой тип, тип революционера, исповедует, по-моему, не очень честный подход. Но в старости к такому неприятию мира добавляется невозможность сосуществования с молодым миром. Ты оказываешься все более и более чужим, другим. Настоящие Иные — это не те, кого придумал писатель Лукьяненко, настоящие Иные — это старики. Их скоро отзовут. Старики живут по-настоящему. Даже самый глупый старик ощущает конечность жизни, среди молодых это ощущение присуще только самым что ни на есть тонким, склонным к философии или тяжелым неврастеникам. Молодость — очень глупое и невыносимо тяжелое время. Многие дурацкие поступки, совершенные в молодости, накладывают серьезный отпечаток на всю остальную жизнь. В молодости не решена ни одна проблема. В старости хоть какие-то проблемы решены наверняка — бытовые, нравственные, интеллектуальные и т.д. Ты освобождаешься». «Хотелось бы заслужить света, да сомнительно» «Один писатель хорошо ответил тоже через своего героя примерно так: «Прожить — как донести мешок в трюм. Донести, сдюжить и свалить...» Это говорит старик-грузчик у Бабеля в «Одесских рассказах». Терпеть надо, нести свой крест (ну или мешок, по словам грузчика-еврея). Зла не делать никому по возможности. Не убивать. Не воровать. Не желать имущества ближнего своего, ни жены его, ни осла его. А счастье? С какого перепугу вы его хотите? Чем это мы заслужили его? Хотелось бы, конечно, заслужить света, как лирический герой Михаила Афанасьевича. Да сомнительно. И дело не в том, что жить надо, потому что «и жизнь хороша, и жить хорошо», как сказал талантливейший поэт сталинской эпохи, а потому что другой жизни на этом свете нет».