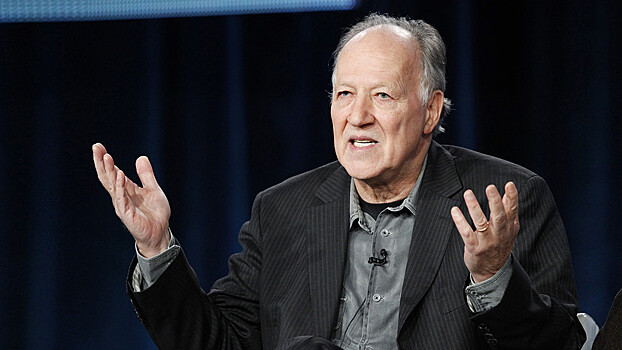

Вернер Херцог о войне, холокосте и COVID-19

Свой первый фильм — короткометражку «Геракл» — Вернер Херцог снял, когда ему было всего 19 лет. Затем последовали ещё несколько десятков лент («Фицкарральдо», «Войцек», «Каждый за себя, а Бог против всех» и многие другие), награды важнейших мировых киносмотров и слава одного из ведущих постановщиков современности. В интервью ведущей программы SophieCo Софико Шеварнадзе на телеканале RT, взятом в канун праздника Победы, культовый немецкий режиссёр рассказал о своём отношении к войне, порассуждал об истоках человеческой жестокости и объяснил, как во время пандемии коронавируса люди могут проявить героизм. — Поговорить хочется о многом. В этом году мы отмечаем семьдесят пятую годовщину окончания Второй мировой войны. Вы родились в разгар той войны, росли в послевоенной Германии и за свою жизнь стали свидетелем многих серьёзных перемен. Считаете ли вы, что со времен Второй мировой коллективная психология человечества претерпело значительные изменения, и в чём? — Конечно, прошло уже 75 лет. Мы продвигаемся вперёд, но живём эхом своего прошлого. Я по-прежнему храню воспоминания самого конца Второй мировой войны. Точнее, два воспоминания. Обычно люди хранят в памяти события и образы, начиная с пяти-, шестилетнего возраста, мои же первые воспоминания — о том, что было, когда мне было два с половиной года. Незадолго до окончания войны и капитуляции Германии (недели, может, за две-три), помню, мама внезапно будит среди ночи нас с моим старшим братом (а было холодно, на улице ещё был снег), закутывает в одеяла и с нами двумя на руках торопится на холм за домом. И говорит: «Мальчики, мне пришлось вас разбудить. Вам нужно это увидеть. Горит город Розенгейм». А мы знали, что это большой город километрах в пятидесяти-шестидесяти. И вот она говорит нам: «Горит город Розенгейм», — мы смотрим, и в конце долины был виден огонь, всполохи пожаров. Но поскольку огонь был так далеко и был таким огромным, всё небо пульсировало оранжевым, красным и жёлтым. Медленно пульсировало в полной тишине. И я знал, что происходит что-то очень серьёзное. Мне было всего два с половиной года. Я знал, что это что-то очень существенное и что рядом опасность. Мир был не таким, как до сих пор. Мне стало интересно, что же такое этот мир. Второе воспоминание. Вскоре после этого пришли американцы. Германия всё уменьшалась и уменьшалась. На востоке русские побеждали в боях, занимали территорию. На западе — британцы, французы, американцы. Та местность в Баварии, где я рос, была одной из последних неоккупированных территорий. Наконец её заняли американцы. Мама увидела, как я — и я это хорошо помню — впервые повстречал темнокожего. Мы только из сказок знали о «маврах, чёрные как смоль», а тут — афроамериканец. Очень большой такой — знаете, как баскетболист Шакил О’Нил. Очень большой, очень сильный, крепкий. И у него был чудесный голос. Мама увидела, как я сижу с ним рядом у склона за домом и часами с ним разговариваю. Потом спросила: «Это кто?» Я ответил: «Удивительный человек! Представляешь, я встретил чернокожего дядю! И у него самый сладкий, чудесный голос!» Помню его голос. Я понял, что «мавры», африканцы — замечательные люди. Это как-то отложилось в памяти, и по сей день, когда я вижу чернокожего, воспринимаю его как Шакила О’Нила или того первого чернокожего дядю, с которым я встретился в жизни. — Считаете ли вы, что не на личностном, а на коллективном уровне для людей за эти семьдесят пять лет психологически что-то изменилось? Изменилась ли со времён Второй мировой войны коллективная психология? — Изменилась. Увы, мне опять приходится говорить о себе. Я принадлежу к поколению, росшему на руинах. Мы знали только, что произошло большое бедствие. Вся страна, все города были разбомблены — обломки и пепел. И все представители моего поколения, все мои сверстники знали: что-то было не так, и такого больше не будет. Мы смотрели на происшедшее, и нам было очевидно — без лишних обсуждений: пока мы живы, фашизм не повторится. И, конечно, тревожно видеть, что вновь поднимает голову расизм, антисемитизм… Фашизм, ультраправые движения — на подъёме. Мы знаем, что это опасно, и проявляем особую бдительность. — Года два назад, в 2018-м, один немецкий фонд провёл исследование с целью выяснить отношение немцев к своему прошлому. Почти половина опрошенных в рамках исследования выразила мнение, что что-то вроде холокоста вновь произойти не может. Мои друзья-евреи, когда я с ними это обсуждаю, говорят: «Мы не настолько в этом уверены. Людям нужно постоянно напоминать о тех зверствах, которые мы пережили, чтобы такого больше не повторилось». А как считаете вы? Слова половины опрошенных о том, что нового холокоста не будет, — достаточный признак того, что трагедия не повторится? Или необходимо делать что-то дополнительно, чтобы память об этом всегда жила в сознании людей? — Я не пророк. Вы спрашиваете, считаю ли я, что такое никогда не повторится, — но я отвечу так: «Такого не будет, пока я жив. Гарантирую. Пока вы меня видите и слышите мой голос». Всё очень просто: захвати власть фашисты и начнись холокост, я возьмусь за оружие и постараюсь защитить демократию. Может быть, я паду в этой борьбе, но при новом холокосте меня в живых уже не будет. А пока я дышу, этого не будет, потому что я буду оказывать активное сопротивление. Я вооружусь, я буду давать этому отпор. И только после того, как вы увидите меня мёртвым, всё это может произойти. Всё просто. — Мне хотелось бы порассуждать с вами о человеческой природе. При всём нашем научно-техническом прогрессе мы видим вокруг очень много насилия. Какова природа этой жестокости к другим? Говорит ли это инстинкт выживания или что-то ещё? Почему это в нас есть — на любой стадии развития? — Учёные, философы, религии столетиями пытались найти ответ, но исчерпывающего ответа пока нет. Есть только свидетельства, что насилие в отношении друг друга наблюдается с самых ранних времён существования человечества, существования гомо сапиенс. Есть останки скелетов кроманьонцев с наконечниками стрел, застрявшими в позвоночнике. То есть люди воевали. Есть наскальные рисунки — скажем, петроглифы южной Сахары, — изображающие войну, конфликт между людьми, вооружённый конфликт, битву. Не скажу, что это в нашей природе, но коллективно мы от коллективного насилия не избавились. Индивидуальное насилие — да, это всегда преступление. Убийства, к сожалению, происходят, но вопрос стоит гораздо шире: «Является ли это частью человеческой природы, коллективный природы?» Полного ответа на этот вопрос пока что ни у кого нет, но, конечно, нам нужно быть очень осторожными, особенно в связи с тем, что сейчас в нашем распоряжении крайне опасные инструменты: атомное, биологическое оружие. Поэтому такой катастрофой стала Первая мировая война: война вдруг стала индустриализована! В первые дни той войны армии сходились на поле боя с этаким рыцарским отношением: «О! Мы отважны и храбры, сойдёмся же лицом к лицу, как воины средневековья с мечом и щитом!» И внезапно — пулемёты, бомбы, массированные артобстрелы, воздушные бои. Это был шок, крайне глубокое потрясение. И, должен сказать, потрясение от холокоста настолько глубоко, во-первых, из-за своей беспрецедентности. Прецедентов в мировой истории не было. Нет и слов, чтобы это описать. Сейчас у нас есть слово «холокост», но ведь в действительности это не описание. Беспрецедентность же и такой шок — оттого, что массовые убийства, геноцид были индустриализованы. Это было индустриализованное убийство шести миллионов евреев. — Когда мы говорим о таких зверствах, как холокост, которые не описать словами, встаёт вопрос: что может побудить настолько промыть человеку мозги и вот так заставить его творить отвратительные вещи с уверенностью в своей правоте? — Вопрос очень глубокий. Отчасти, думаю, дело в определённом коллективном дискурсе. Сегодня, к примеру, или при нацистах факты менее важны, чем то, кто задаёт дискурс, кто заведует шельмованием, скажем, евреев, французов, русских, кого угодно. И сегодня ясно можно видеть: не так важно, что происходит на самом деле, важно, кто формирует дискурс. И нужно с повышенной осторожностью и бдительностью смотреть на СМИ, на деятельность прессы: на предмет того, не ведётся ли чуть ли не коллективная промывка мозгов. Здесь дело за нами. Мы должны сохранять бдительность и думать своей головой. — По мнению одного из моих любимых немецких философов — Ханны Арендт, самые страшные преступления против человечества совершают «банальные» и посредственные люди… — Верно. — Они просто попали в водоворот истории и действовали так, как считали нужным, не задавая лишних вопросов. На ваш взгляд, нормальный человек становится злодеем в силу обстоятельств или таким рождается? — Думаю, в этом играют роль очень сложные факторы. Да, Ханна Арендт, если не ошибаюсь, одной из первых обратила внимание на «банальность зла». Это очень точное наблюдение, ведь проистекает это всё из заурядности, мелкости мысли и бесцельного существования. Если такие люди внезапно обретают власть, последствия могут быть крайне опасными. — Как вы думаете, в наше время, когда относительный мир длится уже 75 лет, европейское сознание больше не приемлет войну в понимании наших дедов? Или же как идея она трансформировалась? — Война прошлого образца, в которой сражались наши деды, канула в лету. Думаю, для них степень механизации во время Первой мировой стала полной неожиданностью и огромным потрясением. Однако в наше время сценарий военного конфликта изменился, в частности, из-за появления ядерного оружия и средств быстрой доставки. Думаю, возврат к развёртыванию систем доставки ракет малой и средней дальности несёт большую опасность. Здесь же оговорюсь, на мой взгляд, в культурном плане Россия принадлежит Европе. Поэтому мне не показалось таким уж странным звучавшее некоторое время предложение включить Россию в состав НАТО. Разумеется, последствия такого решения были бы неоднозначными. Стало бы НАТО защищать Россию, скажем, в случае конфликта с Китаем на Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе и так далее? В этом плане всё очень сложно, но сама идея о том, что Россия тяготеет к нам (я имею в виду Европу), верна. Поэзия, да и в целом культура вашей страны едина с европейской. — Я слышала точку зрения, что война вернее всего раскрывает подлинную сущность человека, наше естество. Вы сняли несколько документальных и художественных фильмов о войне. Какие неожиданные грани человеческой природы вам открылись во время съёмок этих картин? — Хотелось бы вспомнить фильм «Баллада о маленьком солдате», который я снимал в Никарагуа. Он посвящён повстанцам из коренного народа мискито, по большей части — детям-солдатам, мальчикам от 8 до 11 лет. Когда видишь войну, в которой участвуют дети... А дети легко управляются с пистолетами-пулемётами и могут пользоваться разнообразными орудиями войны. Для этого не нужно быть взрослым, сильным или крепко сложенным. Так вот, видеть такое, видеть войну, в которой сражаются дети, особенно больно. Это настоящая трагедия. Тогда, в Никарагуа на войну их привела не пропаганда, а зверские расправы, с которыми столкнулись их семьи. Людей уничтожали целыми семьями. Мать убивали на глазах у восьмилетнего сына, а на следующий день он вступал в ряды повстанческой армии. Это всё личные трагедии людей. Что касается войн, и того, что заставляет людей в них участвовать, то, согласно исследованиям конфликтов, в которые вовлечены дети, зачастую причиной тому пропаганда или личные трагедии. В Африке это не редкость. — Мне кажется, эту пандемию можно назвать третьей мировой войной, в которой все государства сражаются с невидимым врагом. Не кажется ли вам, что текущая пандемия также изменила людей? Я вижу, что, как и в ходе войн, в которых сражались мои деды, некоторые люди ведут себя неосмотрительно и невежественно, в то время как другие рискуют своими жизнями для спасения других. Такого не увидишь в обычной жизни. — Да, ситуация перенесётся на пандемию, поскольку для нашего поколения она представляется чем-то новым, непривычным. Ничего подобного не было с 1917-1918 годов. И чумы, как в Средние века и в период Античности у нас не было. Разумеется, нынешняя пандемия внесёт изменения в коллективную психологию. Сейчас у нас есть только один вариант — это соблюдать дисциплину. Мы должны разделиться и самоизолироваться, чтобы истощить вирус. Он больше не сможет перескакивать между людьми. Мы должны взять его измором. Однако помимо дисциплины мы должны надеяться, что появится вакцина и ситуация кардинально изменится. Вместе с тем я отмечаю и положительные моменты: я вижу, как жители моего района помогают друг другу и приходят к общему пониманию. Сложнее всего осознать как происходит распространение вируса, поскольку в повседневной жизни мы мыслим другими порядками. Представьте, вы идёте по улице и встречаете человека, потом другого, потом третьего, четвёртого и так далее. Однако у вируса математика другая. Он распространяется нелинейно. После того, как вы встретите шестнадцать человек, следующий вдруг может оказаться не семнадцатым заразившимся, а тридцать вторым. А следующий за ним не тридцать третьим, а уже шестьдесят четвертым. Словом, от вас заразилось сначала шестьдесят четыре человека, потом сто двадцать восемь, а затем в радиусе всего нескольких километров уже миллион больных. Мы не привыкли к таким масштабам. Это нужно осмыслить, и поэтому необходима дисциплина. — Могли бы вы, глядя на ситуацию с пандемией, сказать, что она вызовет перемены в обществе? Как бы вы показали её, если бы решили снять о ней картину? — Не думаю, что мне стоит снимать подобный фильм. Но давайте рассуждать гипотетически. Пандемия показала нам, на что мы способны, когда действуем сообща. Нам под силу изменить базовые модели поведения. Не за раз, но постепенно мы можем менять наше поведение. Мы становимся свидетелями героических поступков. По телевизору я видел добровольцев, которые вызвались участвовать в тестах и дали заразить себя для испытания лекарств. Эти герои — рядовые члены общества. Они выходят вперёд и говорят: «Это надо сделать, я хочу быть добровольцем, заразите меня и проверяйте на мне вакцину». Такой поступок мне кажется в высшей степени героическим гражданским подвигом. Это не просто жест, ведь эти люди могут умереть. А героями становятся только после смерти. — Большое спасибо, что согласились дать интервью и поделиться своими прекрасными мыслями. Очень надеюсь, что мы с вами ещё поговорим, быть может, на другую тему. Но такая интересная беседа накануне семьдесят пятой годовщины победы — словно глоток свежего воздуха. — Поскольку мы говорим о России, хотел бы сказать, что России потеряла в этой войне более двадцати пяти миллионов военнослужащих и гражданского населения, и это настоящие герои, которые пожертвовали собой. Более двадцати пяти миллионов героев, память о которых будет жить вечно. Сожалею, что именно Германия обрушила эту катастрофу на российский народ. Однако сегодня перед нами открыты самые разные возможности. Например, у меня русская жена, и мы счастливы. Полную версию интервью смотрите на RTД.